- シニア調査

作成日:2025.09.09

終活マーケティングを成功させるには?最新トレンドや事例、よくある悩みを解説

シニア向けビジネスの中でも、注目度が高い終活市場。しかし、いざ参入してみたものの、「見込み客が思うように集まらない」「他社との差別化が難しい」といった課題に直面するケースも見受けられます。終活は顧客の人生観に関わるデリケートなテーマであり、従来のマーケティング手法が通用しにくいことも実情です。

そこで本記事では、昨今の終活市場のトレンドから成功のポイント、よくある悩み・成功事例までを徹底解説します。顧客から選ばれるためのヒントを知り、終活マーケティングを円滑に進めたい場合には、ぜひお役立てください。

目次

終活マーケティングとは?

終活マーケティングとは、人生のエンディングに関連するサービスや商品を、必要とする顧客へ届ける一連の活動を指します。終活をネガティブな「死への備え」としてではなく、残りの人生をより豊かに、自分らしく生きるための「ポジティブな活動」として捉える視点が求められます。また、終活マーケティングの本質は、顧客一人ひとりが抱える不安や希望に真摯に寄り添い、安心という価値を提供していくことです。

最新の終活マーケティングのトレンド・特徴

終活マーケティングを成功させるうえで、最新のトレンドや特徴を把握することは重要です。ここでは、3つの内容について解説します。

守りの終活に限界が来ている

かつての終活は「死後に迷惑をかけないための準備」という、ネガティブで守りの側面が強調されがちでした。また「死」というテーマは、多くの人が直視することをためらい、先延ばしにしがちです。不安を煽るだけのアプローチでは、ターゲットに「心理的な壁」をつくってしまい、一歩を踏み出してもらえないことも多いでしょう。また、価値観や環境も多様化する昨今において、家族のためという動機だけでは、心に響きにくくなっています。そのため、「死後に迷惑をかけない」という、守りの動機付けでは限界があることも事実です。

ポジティブな行動を促す動きが増えている

近年の終活マーケティングにおけるトレンドは、「これからの人生をどう楽しむか」といった、ポジティブな視点を加味することです。例えば、「自分史づくり」で半生を振り返れば、頑張ってきた自分を肯定する機会になるでしょう。また、物や人間関係を見つめ直せば、本当に大切なものに気づくきっかけになり得ます。終活をポジティブな自己実現の機会と位置づければ、「やってみたい」と能動的な考えを持ちやすくなるでしょう。

異業種の参入でサービスが多様化している

近年は、終活マーケティングの分野に、異業種からの参入も増えています。各社は既存事業との相乗効果を狙い、新たなビジネスチャンスとして「終活市場」に注目しています。

【異業種の参入(例)】

- 金融業界:相続・資産継承サービス

- 不動産業界:住まいの整理

- IT業界:デジタル遺品の管理

また、各社が多様な終活サービスを展開した結果、画期的なサービスが次々と誕生していることも事実です。消費者にとっては選択肢が広がる一方、事業者にとっては他社との差別化が重要になってきます。

終活マーケティングでよくある課題・悩み

ここでは、終活マーケティングを行う際に、企業が抱えがちな課題・悩みについて解説します。多くの企業が直面する代表的な4つの課題について、当社のアンケート調査から見えてきたリアルな消費者の本音も交えながら、チェックしてみましょう。

見込み客が思うように集まらない

終活は、誰もがいずれ向き合うテーマだといえます。しかし、重いテーマだという背景から、多くの人は「まだ早い」「縁起でもない」と、後回しにしがちです。サービスの必要性を感じる潜在顧客は存在するものの、具体的な行動に移すまでの心理的ハードルは、企業が想像する以上に高いことも事実です。

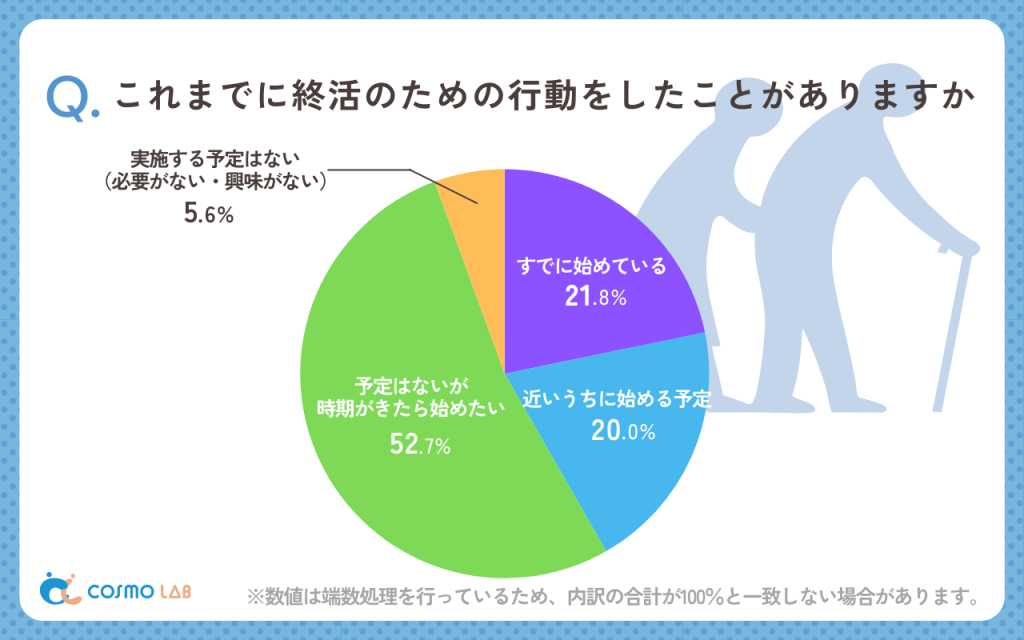

このことは、当社のアンケート結果からも読み取れます。「終活の存在を知っている」と回答した人は約9割にのぼる一方で、「これまでに終活のための行動をしたことがあるか」という問いに「はい」と答えた人はわずか21.8%でした。関心はあっても、具体的な行動に移すまでの心理的ハードルは、企業が想像する以上に高いことがわかります。

優れたサービスを開発しても、ターゲットに振り向いてもらえなければ意味がありません。見込み客を集める「最初の関門」を突破できず、立ち往生する企業も多いでしょう。

他社との違いを打ち出せない

近年では、終活事業に「異業種からの参入」も相次いでおり、市場は拡大を続けています。一方で、サービスの同質化が進み、他社との差別化が難しくなっています。例えば、葬儀やお墓といった分野では、付加価値を伝えきれずに価格競争へと走るケースも見受けられるでしょう。また、遺品整理の分野では「対応エリアの広さ」で競い、相続相談の分野では「専門家の数」をアピールするなど、スペック競争に陥りがちです。

顧客との信頼づくりに壁がある

終活の相談は、家族関係や資産状況など、顧客のプライベートな領域に踏み込む必要があるでしょう。そのため、「この人(会社)は本当に信頼できるのか?」と、厳しく判断される傾向にあります。表面的な商品説明や事務的な対応では、心を開いてもらいにくいでしょう。また場合によっては、不信感を抱かれてしまいます。顧客との信頼を構築するには、相手の心に寄り添う姿勢と、時間をかけた丁寧な関係構築が欠かせません。

収益化への道が難しい

顧客との接点をつくるため、無料相談会やセミナーを熱心に開催しても、なかなか実際の契約には結びつかないケースも多いでしょう。参加者からは「有益な話が聞けた」と感謝されるものの、そこから先へ進められないのは、サービスへの共感から契約へと導くためのマネタイズ設計が欠けているからです。

社会貢献性の高い事業だからこそ、理想や想いを掲げるだけでは不十分です。価値ある活動を未来へつなぐための持続可能な「収益モデル」がなければ、ビジネスとして成り立ちません。

終活マーケティングを行う際の注意点

ここでは、終活マーケティングを行う際に、意識すべき3つのポイントを紹介します。終活という繊細なテーマを扱うからこそ、以下について注意が求められます。

顧客の不安を不必要に煽らない

「このままだとご家族が大変なことになります」「準備しないと後悔します」など、恐怖心や不安を過度に煽るアプローチは避けた方がよいでしょう。過度に不安を煽る手法は、顧客に不快感を与えるだけでなく、企業の信頼を損なう可能性もあります。

終活マーケティングの基本は、顧客の不安に寄り添い、安心感を提供することです。威圧的なセールスではなく、「いつでも相談できる味方」という姿勢を示し、信頼関係を築くことが大切です。

シニア層を一括りにしない

シニア層といっても、ライフスタイル・価値観・資産状況・ITリテラシーなどは異なります。そのため、「高齢者だからデジタルは苦手だろう」「みんな終活に関心があるはず」といった固定観念で接すると危険です。

「シニア」という括りでターゲットを捉えるのではなく、具体的なペルソナ(顧客像)を設定しましょう。そのうえで、ペルソナに合わせたきめ細やかなアプローチを行えば、メッセージが響きやすくなります。

顧客とのコミュニケーションを意識する

終活に関する商品・サービスは、検討から決断までに、長い時間を要する傾向にあります。そのため、一度の接点で即決を迫るのではなく、継続的なコミュニケーションを通じて、ゆっくりと関係を温める姿勢が欠かせません。

例えば、定期的なイベントの案内や、役立つ情報をまとめたニュースレターを送るなど、顧客との接点を持ち続けることが大切です。継続的にコミュニケーションを取り続けることで、「いざ」というタイミングが来たときに、思い出してもらいやすくなります。

終活マーケティングを成功させるポイント

終活マーケティングを成功させるために、意識したいポイントがあります。主な内容は、以下の通りです。

市場調査を徹底する

マーケティングは、顧客と市場を知ることから始まります。顧客を知るには、ターゲットとなる人の「悩み」や「ニーズ」を見極めることが大切です。市場を理解するために、競合他社がどのような商品やサービスを提供しているかを調べましょう。また、よく売れている商品の強みについても把握する必要があります。

市場調査を行う際には、アンケート・インタビュー・データ分析といった手法を用いて、客観的な事実を知ることが重要です。市場調査における情報収集は、マーケティング戦略を立案するための土台となります。

自社の差別化ポイントを見極める

終活市場には、多くの競合が参入しています。他社との明確な違いを打ち出せなければ、自社のサービスは大勢の中に埋もれてしまうでしょう。そのため、「数ある選択肢の中から、なぜ自社を選ぶべきなのか」という顧客の問いに対し、しっかりと答える必要があります。

自社の歴史・独自の技術・専門性・企業理念といった資産を棚卸したうえで、他社には真似できない独自の価値を再定義しましょう。「差別化ポイント」を提示できれば、あらゆるマーケティング活動において、ブレない軸となります。

顧客の心理的ハードルを下げる

多くの人にとって、終活は重く、どこか避けたいと感じるテーマだといえます。そのため、顧客が最初の一歩を気軽に踏み出せるよう、心理的なハードルを下げてあげることが重要です。例えば、「終活」を「未来の安心準備」といったポジティブな言葉に言い換えたり、カフェ形式でリラックスして話せる相談会を企画するなど、オープンな雰囲気づくりを心がけます。深刻な相談の場ではなく、気軽に参加できる工夫を凝らすことが、ターゲットとの出会いをつくるきっかけになるでしょう。

顧客との信頼関係を意識する

終活マーケティングにおいて、成果を急ぐことは禁物です。なぜなら、終活は人生のエンディングに関わる内容であり、即決しにくいテーマだからです。また多くの人は、情報を集めたうえで、比較検討したいと考えています。契約を急かすようなアプローチは、顧客にプレッシャーを与えやすく、不信感を与える可能性も否定できません。

そのため、時間をかけて、顧客との間に「信頼」を築き上げることが大切です。信頼を積み重ねていくことで、相手から「この人なら安心して任せられる」と感じてもらいやすくなります。

終活マーケティングの成功事例を紹介

ここでは、終活マーケティングの成功事例について、2つの内容をご紹介します。自社の施策を考える際に、ぜひ参考にしてください。

旅と学びを融合させ、ポジティブな終活を提案

旅行会社Aは、自社の強みであるツアー企画力と、シニア層の豊富な顧客データを活かし、「終活」をテーマにしたバスツアーやセミナーを多数開催しています。

ツアーの旅程には「エンディングノートの書き方講座」や「最新のお墓事情セミナー」といった学びの要素が自然に組み込まれています。そのため、参加者は楽しみながら終活に触れられることが特徴です。旅行という非日常的でポジティブな体験と終活を組み合わせることで、「終活=暗い・重い」といったネガティブなイメージを払拭し、心理的なハードルを下げることに成功しています。

気軽に立ち寄れる「ショッピングモール内の終活」で相談の敷居を下げる

小売大手のB社は、全国の自社店舗内に「B社の終活」と銘打った相談カウンターを設置しています。ここでは、葬儀・お墓・相続・後見人制度といった専門的な内容について、買い物ついでに気軽に相談することが可能です。

大手ブランドの安心感と、日々の生活動線上にあるという利便性を活かすことで、これまで終活に関心のなかった潜在層へのアプローチにも成功しました。また、特定のサービスを売り込むのではなく、中立的な立場で悩みに寄り添う姿勢を徹底しています。そのため、「終活のよろず相談窓口」としての地位も確立しています。

終活マーケティングは「人生に寄り添う」究極のパーソナルマーケティング

終活マーケティングは、サービスや商品を販売するだけではありません。一人ひとりが歩んできた人生に敬意を払い、それぞれの価値観や抱える不安に寄り添いながら、「これからの生き方」を共に考えるプロセスそのものです。

まさに、究極のパーソナルマーケティングだといえるでしょう。そのため、終活マーケティングの実践には、顧客との信頼関係の構築が欠かせません。同時に、社会貢献性と事業性を両立させ、ビジネスとして継続させていく戦略設計も必要です。

終活マーケティングならコスモラボにお任せください!

終活マーケティングには、客観的な市場分析や専門的なノウハウも必要となります。そのため、自社のリソースだけで対応するのは、難しい側面があることも事実です。

私たちコスモラボは、シニアマーケティングで培った豊富な知見を活かし、市場調査から事業戦略の立案から集客施策の実行までを、一気通貫でサポートいたします。貴社の「人生の終盤を豊かにしたい」という想いを、持続可能なビジネスとして形にするお手伝いをします。終活マーケティングを成功させたい場合には、コスモラボまでご相談ください。